Les communiqués de presse, les procès-verbaux de réunions et les coupures de journaux conservés dans les Archives canadiennes du mouvement des femmes, une collection de la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, témoignent de l’ampleur qu’a prise cette affaire.

Au nœud du conflit, l’existence de systèmes multicouches de discrimination et de désavantages qui, nourris par des préjugés conscients et inconscients sur la race, la classe sociale et le genre, créent des barrières pour les personnes issues de certains groupes. Alors que les femmes se considéraient comme des « sœurs » devant s’unir dans la lutte contre le sexisme, des voix s’élevaient au sein du mouvement pour dénoncer le fait que des femmes blanches privilégiées ignoraient, voire pratiquaient la discrimination dans leur sphère de pouvoir.

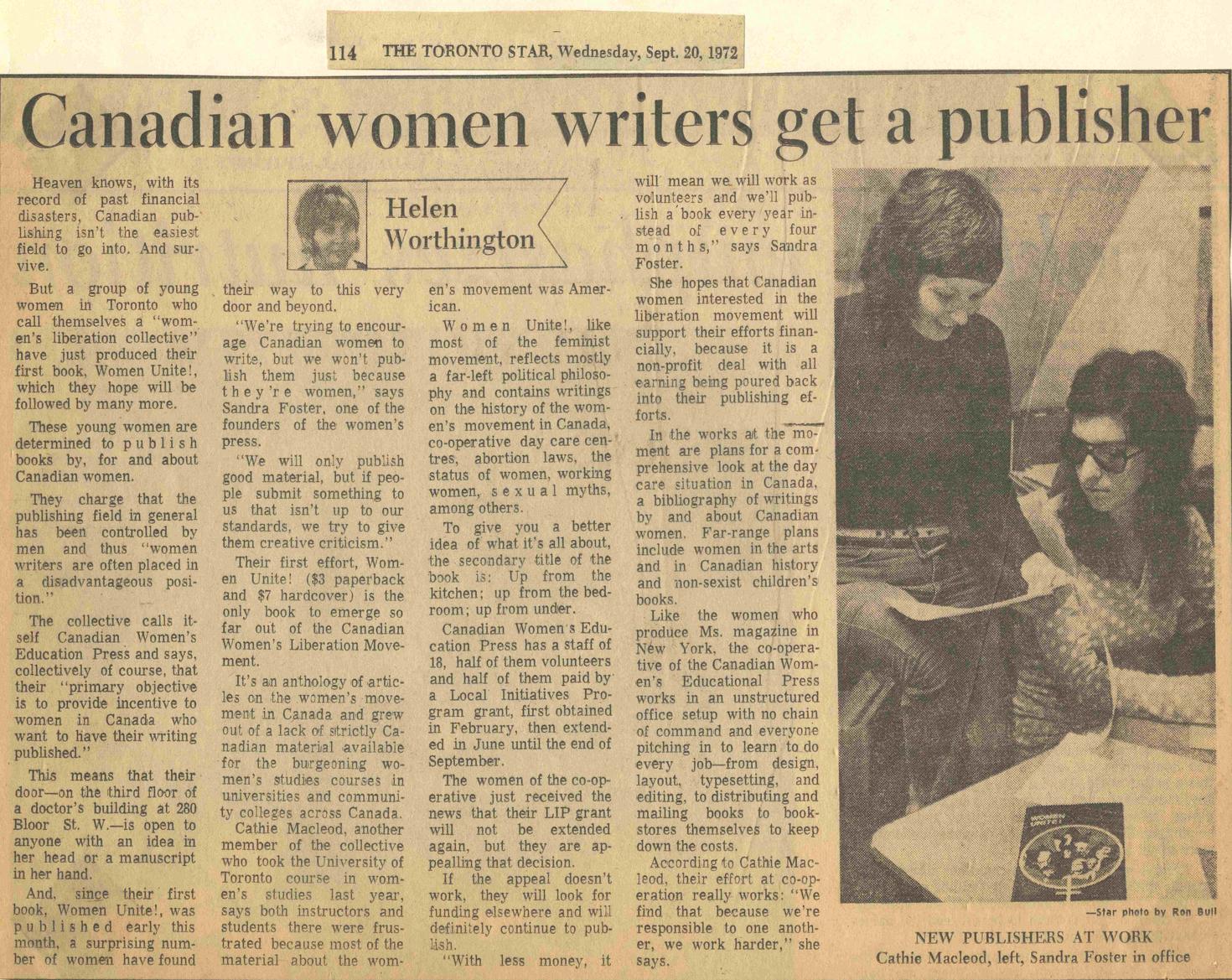

La Women’s Press était l’une des premières maisons d’édition en Amérique du Nord détenue et exploitée par des femmes et dotée de personnel exclusivement féminin. La Canadian Women’s Educational Press a été fondée en 1972 par un groupe d’étudiantes et d’enseignantes du Département d’études féminines de l’Université de Toronto et plusieurs membres du Toronto Women’s Liberation Movement, l’un des premiers organismes politiques féministes au pays.

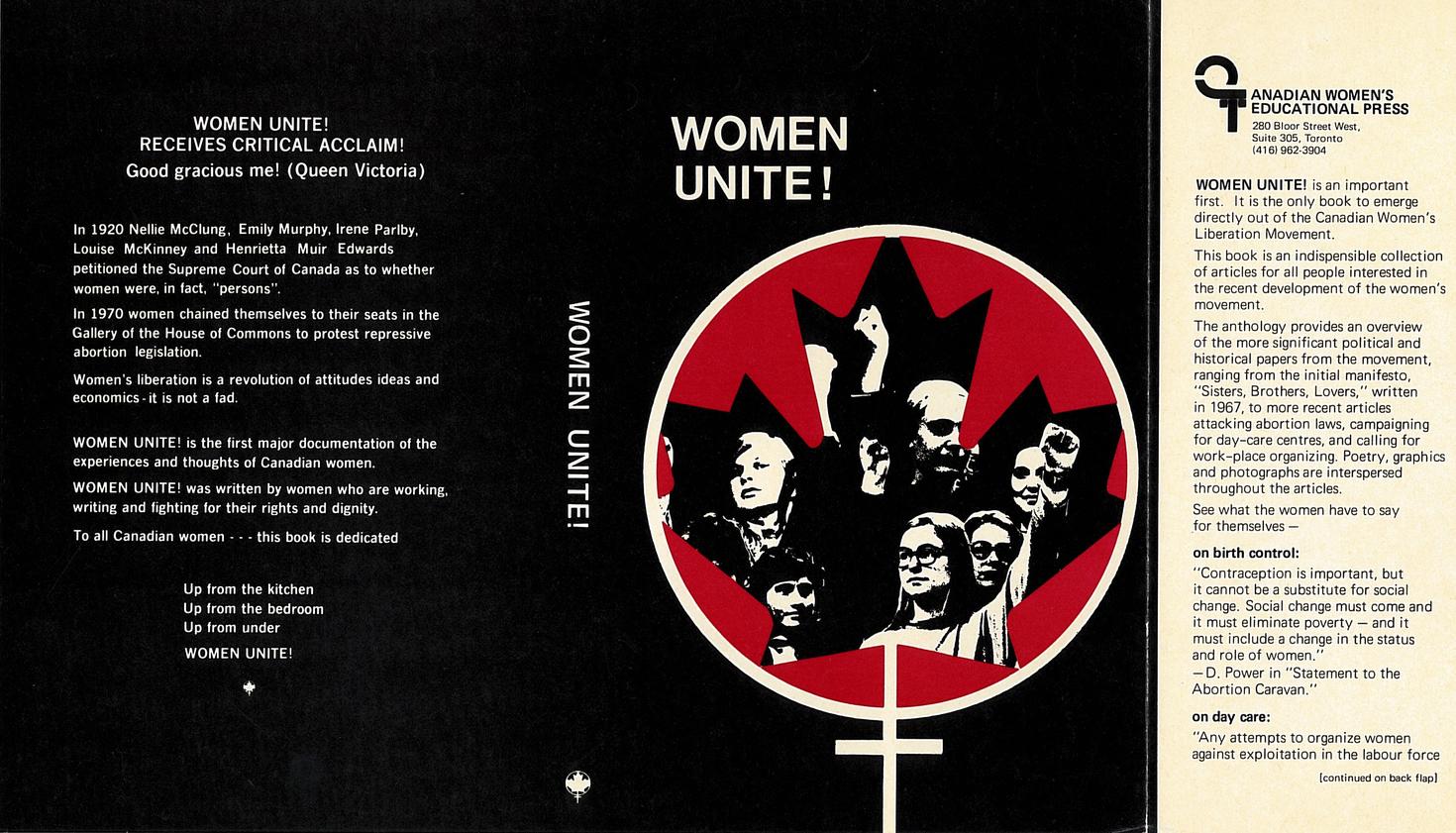

Pour combler le manque flagrant de publications témoignant du mouvement féministe au Canada, ce groupe de femmes a colligé des écrits féministes dans un recueil publié en 1972 intitulé Women Unite: Up From the Kitchen, Up from the Bedroom, Up from Under.

À l’époque, les maisons d’édition canadiennes employaient plus de femmes que la plupart des entreprises d’autres secteurs, mais peu d’entre elles y occupaient des postes de direction. Elles n’avaient donc aucune voix au chapitre dans la sélection des œuvres publiées, et trop peu d’auteures figuraient au catalogue. C’est après avoir essuyé plusieurs refus pour l’ouvrage Women Unite que le groupe a décidé de créer sa propre maison dirigée au féminin, pour publier des écrits signés par des femmes.

Grâce à une subvention du gouvernement fédéral, la Canadian Women’s Educational Press – qui deviendra plus tard la Women’s Press, ou plus familièrement la Press – a été constituée en société le 22 mars 1972. Ses objectifs : accorder plus de place aux femmes dans les publications savantes et diffuser l’idéologie féministe. Avec sa structure non hiérarchique et ses processus décisionnels axés sur le consensus, à l’instar des collectifs de conscientisation, la maison suivait la deuxième vague du mouvement féministe de l’époque.

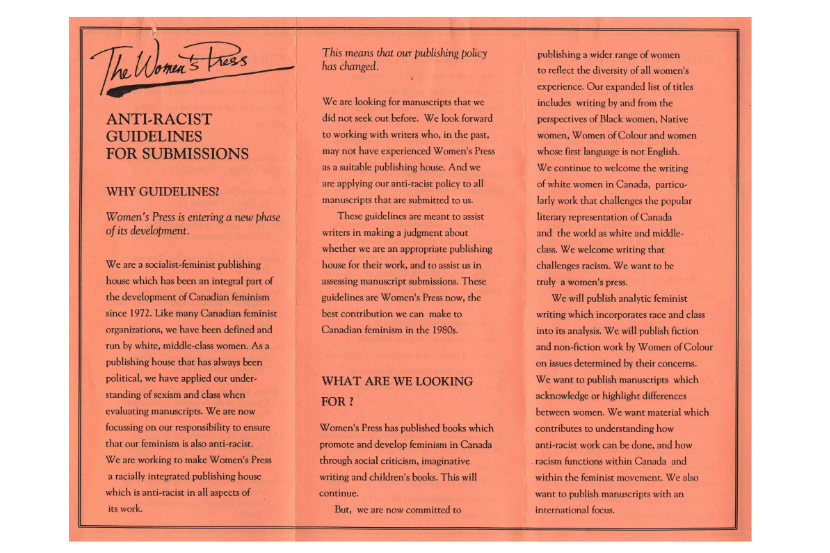

Le groupe se voulait antisexiste, anticapitaliste et antiraciste, mais au milieu des années 1980, certaines membres ont pointé les résultats bien en deçà de ces nobles ambitions. En effet, seules des femmes blanches de la classe moyenne dirigeaient l’organisation, et les auteures de couleur étaient presque absentes de son catalogue.

C’est au moment où commençaient les discussions sur la nécessité d’une politique antiraciste qu’Ann Decter s’est jointe à l’équipe. Elle faisait partie d’un groupe de jeunes femmes qui ont fait pression pour changer les choses, groupe auquel certaines des membres les plus anciennes, comme Maureen FitzGerald, ont aussi participé.

Ann Decter avait 29 ans en 1985 lorsqu’elle s’est engagée comme bénévole à la Press. À l’époque, la maison « n’était pas très différente des grands éditeurs à cet égard [la représentation], et nous voulions faire mieux ».

La maison d’édition était dirigée par plus d’une vingtaine de membres non rémunérées et comptait cinq employées salariées. Elle pouvait compter sur l’aide de plusieurs groupes de travail constitué de bénévoles. Seize femmes composaient son organe de gouvernance, le comité de publication et de politiques, chargé de la sélection des manuscrits. Aux dires d’Ann Decter, ce groupe était assez homogène et fermé, mais prenait conscience de l’importance de se diversifier.

Les membres du comité se sont entendues sur une restructuration pour intégrer des femmes de différents horizons. Elles ont invité des bénévoles des groupes de travail à siéger à leurs côtés. C’est ainsi que quelques femmes de couleur et leurs alliées ont intégré cet organe décisionnel.

« Je pense que c’est ce qui est à l’origine du changement, commente Ann Decter. Les points de vue ont commencé à évoluer, et certaines personnes ayant réalisé qu’il fallait plus de diversité ont œuvré en ce sens. Elles reconnaissaient le manque de représentation de certains groupes dans l’organisation. [Les membres du comité] invitaient des femmes qu’elles connaissaient et s’enfermaient dans leurs propres cercles. C’est ce caractère informel qui avait façonné la Press telle qu’elle était. »

Mais comme tout changement, celui-ci a entraîné des frictions. En juin 1987, la maison a entamé la création d’un recueil de nouvelles intitulé Imagining Women. Après l’examen des manuscrits reçus à l’issue d’un appel à propositions, un sous-groupe du comité en a retenu 21. Une fois les contrats signés avec les auteures, le processus d’édition a été lancé.

Or, quelques mois plus tard, le comité – qui comprenait maintenant plusieurs femmes de couleur et d’autres membres sensibles au manque de représentation – a voté l’exclusion de trois des nouvelles sélectionnées, parce que leurs auteures, des femmes blanches, s’étaient approprié la voix et le style de personnes de couleur pour décrire des expériences latino-américaines et africaines qu’elles n’avaient pas vécues.

La mesure a fait polémique auprès des membres de la Press, certaines soutenant que l’annulation d’un contrat signé est une faute professionnelle.

« Sur le moment, toute la question était de savoir ce qui était le plus important : revendiquer la position antiraciste de la maison d’édition ou respecter les normes qui interdisent l’annulation d’un contrat, raconte Ann Decter. C’est ce qui a lancé les discussions sur l’appropriation culturelle. Pour moi, c’est l’une des principales pommes de discorde au sein de la Press. »

Deux clans se sont formés : d’un côté, les membres de longue date qui soutenaient les trois nouvelles, et la majorité qui voulait adopter une approche plus radicale de la lutte contre le racisme. Parallèlement, un projet d’anthologie regroupant exclusivement des auteures de couleur faisait monter la tension, entraînant des débats enflammés au sujet de la politique antiraciste, qui n’était pas encore officiellement adoptée.

Le 11 mai 1988, un groupe de dix membres, baptisé le « front populaire de l’avant de l’autobus » (Popular Front-of-the-Bus Caucus), a publié un communiqué de deux pages portant l’en-tête de la Women’s Press, dans lequel il déclare que la maison d’édition est « l’une des nombreuses organisations du mouvement des femmes qui estime nécessaire de se pencher sur son propre caractère raciste et sa contribution au racisme dans le mouvement ».

« The Women’s Press [est] véritablement l’affaire de femmes blanches. Nous voulons rompre avec cette vision ethnocentrique. » S’en suit une description des faits à l’origine de cette situation, dénonçant « un déni général du racisme intégré dans l’organisme » par certaines personnes, ainsi qu’un « manque de confiance envers les femmes de couleur dans les relations de travail ».

« Nous estimons que la résistance de certaines femmes à l’adoption d’une politique antiraciste à la Press nuit à la maison d’édition et au mouvement féministe, conclut le communiqué. En raison du clivage entre deux camps radicalement opposés, nous jugeons qu’il revient à notre groupe majoritaire de prendre les devants en affirmant publiquement notre position. »

Cinq jours plus tard, un autre communiqué était diffusé, portant lui aussi l’en-tête de la Women’s Press, mais signé par un autre groupe.

« Depuis plus d’un an, le comité de publication et de politiques et d’autres membres de la Press discutent de la forme précise que devrait prendre une politique antiraciste responsable », pouvait-on lire.

Les auteures du communiqué assuraient que toutes les membres de la maison s’entendaient sur le fait que le racisme est « un problème systémique profondément enraciné dans notre société et dans nos vies ». La nécessité d’adopter une politique faisait l’unanimité; c’est son contenu qui faisait débat.

« L’atmosphère s’est vite détériorée; il est devenu très difficile d’exprimer des réserves et des opinions divergentes sans subir de violentes attaques personnelles [...] Ces derniers mois, certaines auteures ont été traitées avec un manque de respect flagrant, et certains ouvrages publiés au fil des ans à la Women’s Press ont été retirés du catalogue pour n’être pas jugés suffisamment antiracistes. »

La suspension suivie du renvoi d’une employée de longue date, Margie Wolfe, puis le remplacement des serrures du bureau de la rue College ont porté la controverse à son paroxysme.

Quatre des signataires du deuxième communiqué, dont Margie Wolfe, ont fondé une nouvelle maison d’édition, la Second Story Press. L’une de ses premières publications, un recueil intitulé Frictions, contenait les trois nouvelles qui avaient été retirées d’Imagining Women.

Les femmes restées à la Women’s Press ont rédigé des lignes directrices de publication antiraciste, dans lesquelles on pouvait lire : « Nous ne publierons pas de manuscrits contenant des images qui perpétuent la dichotomie du méchant Noir et du bon Blanc. Nous ne publierons pas de manuscrits véhiculant des stéréotypes [...] [ou] dans lesquels l’expérience du protagoniste, du fait de sa race ou de son ethnicité, est considérablement éloignée de celle de l’auteure [...] [ainsi que] les manuscrits dans lesquels l’auteure s’approprie la forme et l’essence d’une culture opprimée par la sienne. »

Dans un article du 9 août 1988 à ce sujet, The Globe and Mail cite Katherine Scott, membre du Front populaire de l’avant de l’autobus : « Les meilleurs écrits sont inspirés de sa propre expérience. On ne peut pas s’exprimer au nom des autres. Or, les personnes blanches le font depuis toujours. C’est là l’héritage du colonialisme. »

Plus loin, l’article cite Margie Wolfe, l’employée qui a été congédiée et a cofondé Second Story Press : « Selon sa vision de la littérature, le front s’arroge le droit de dicter aux auteures ce qu’elles peuvent et ne doivent pas écrire. Donc, si j’ai un certain vécu et un certain âge, il m’est interdit d’explorer d’autres cultures, d’autres expériences? On peut logiquement se demander ce qu’une telle approche fait de l’imagination et de la créativité. »

Selon Ann Decter, les médias à l’époque considéraient le rejet de l’appropriation culturelle comme de la censure. Mais elle fait remarquer que toutes les maisons d’édition sélectionnent soigneusement les manuscrits qu’elles vont publier, ce qui n’a rien à voir avec la censure.

« Nous avions une courte liste [d’ouvrages à faire paraître chaque année]. La publication d’un manuscrit écrit par une femme blanche qui raconte l’histoire d’une Autochtone nous empêcherait de publier le livre d’une Autochtone sur sa propre histoire. »

Ann Decter et les autres femmes blanches à la Press en sont venues à la conclusion que « c’est peut-être ce qui explique l’absence de livres écrits par des membres des Premières Nations, par exemple; d’autres auteures ont pris leur place ».

Elle affirme que celles qui sont restées ont fait de grands efforts pour que la Women’s Press et son catalogue soient le reflet de la diversité. Elles ont revu leurs structures et leurs procédures pour en éliminer les obstacles et ont donné plus de pouvoir décisionnel aux femmes de couleur. Ann Decter est devenue coéditrice en chef de la Press aux côtés d’Angela Robertson, une Canado-Jamaïcaine, membre du Black Women’s Collective.

Elle explique qu’en dépit de la couverture médiatique de la polémique focalisée sur les manuscrits rejetés, la nouvelle approche antiraciste visait en fait à ouvrir le catalogue à différents contenus.

« Nous étions loin de nous préoccuper de ce qui devrait sortir de la plume des personnes blanches. En tant que maison d’édition portant des valeurs et poursuivant des objectifs politiques, la Women’s Press ne pouvait se revendiquer du féminisme si elle publiait uniquement ou majoritairement des femmes blanches. »

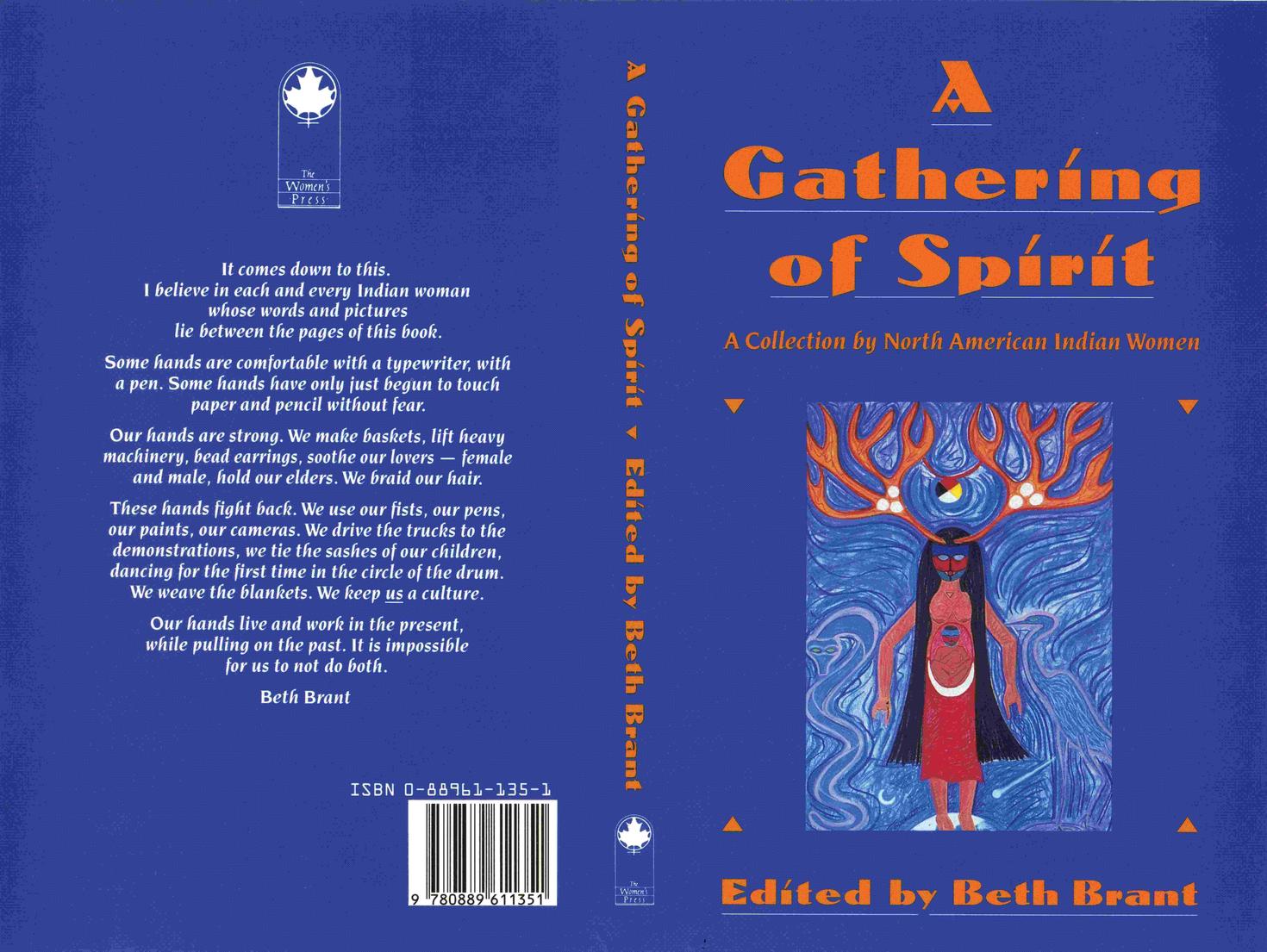

Au cours des années qui ont suivi la scission, la Press a publié bon nombre d’ouvrages d’auteures de couleur, notamment Asha’s Mums de Michele Paulse et Rosamund Elwin, un livre pour enfants racontant l’histoire d’une petite fille noire ayant deux mères lesbiennes, Parastoo, un recueil de nouvelles et de poèmes de l’auteure d’origine iranienne Mehri Yalfani, et des recueils d’essais de Beth Brant, écrivaine mohawk, et de Himani Bannerji, chercheuse indo-canadienne.

Ann Decter précise que le schisme a été très éprouvant pour ces femmes qui, après des années de collaboration autour de leur passion commune pour les livres et le féminisme, se retrouvaient tout à coup dans des clans diamétralement opposés.

« C’était vraiment difficile, mais d’un autre côté, c’était exaltant d’être actrice du changement, d’apprendre, de grandir, de devenir une meilleure personne et de trouver ma vraie place dans le monde. Ce que j’ai appris à l’époque me sert encore aujourd’hui. »

Aujourd’hui directrice principale à la Fondation canadienne des femmes, un organisme féministe philanthropique, Ann Decter rappelle que le débat autour de l’appropriation culturelle s’est poursuivi pendant des dizaines d’années et que l’opinion publique a bien évolué depuis.

La Women’s Press et la Second Story Press ont toutes deux survécu à la polémique et sont aujourd’hui des maisons d’édition respectées qui continuent de faire la part belle aux auteures féminines.

Sur son site, Second Story Press se déclare « vouée à publier des livres d’inspiration féministe pour adultes et pour enfants » et « engagée à publier plus de créatrices et créateurs issus de groupes traditionnellement sous-représentés dans la littérature ».

La Women’s Press est devenue en 2000 une marque de l’éditeur Canadian Scholars’ Press, mais demeure, selon son site, « engagée à préserver dans les ouvrages savants un espace consacré aux études sur le genre, la sexualité et les femmes ».

Thaba Niedzwiecki écrivait en 1997 dans son mémoire de maîtrise intitulé Print politics: Conflict and community-building at Toronto’s Women’s Press : « Le conflit à la Press est une sorte de microcosme dépeignant ce qui s’est passé en général dans le mouvement, quand les féministes ont commencé à se demander qui le mouvement représentait et quelles étaient les conséquences de ses actions. »

Ces questions, les féministes se les posent encore aujourd’hui, et les Archives canadiennes du mouvement des femmes continueront de conserver les traces de leur lutte pour créer une société plus égalitaire.